STORIA – André Citroën, il genio solitario dell’automobile

Una vita vissuta a tutta velocità, tra innovazioni rivoluzionarie e il peso delle difficoltà finanziarie, la parabola di un innovatore che trasformò l’industria automobilistica ma fu abbandonato nei suoi ultimi anni

Alle nove di mattina del 3 luglio 1935, nella clinica Georges Bizet dove era ricoverato dal 18 gennaio, si spegneva a cinquantasette anni, Andrè Citroën. Sarebbe stato salutato nella fabbrica di Javel da operai, impiegati e collaboratori, prima di essere tumulato nel cimitero di Montparnasse, accanto alla piccola Solange, la figlia scomparsa dieci anni prima. Citroën fu accompagnato dal kaddish del lutto, la preghiera ebraica dei morti: la famiglia declinò l’offerta di onori militari che spettavano a un Grand’ufficiale della Legione d’Onore, forse sottolineando così la solitudine in cui il “patron” – come era chiamato a Javel – era stato lasciato, dallo Stato e dal governo francesi, di fronte alle difficoltà finanziarie e all’assalto di creditori e concorrenti.

Sotto “una semplicissima lastra di granito nero”, riposa da allora un uomo che aveva vissuto una vita pubblica e privata a velocità travolgente. Gli ultimi cinque anni erano stati, se possibile, ancor più frenetici dei precedenti, nel corso dei quali Citroën aveva costruito la propria fortuna ma anche le premesse del disastro finale: ma sempre da protagonista dell’età eroica dell’automobile e degli esordi della sua età moderna.

Rivoluzione a quattro ruote

Rivoluzione a quattro ruote

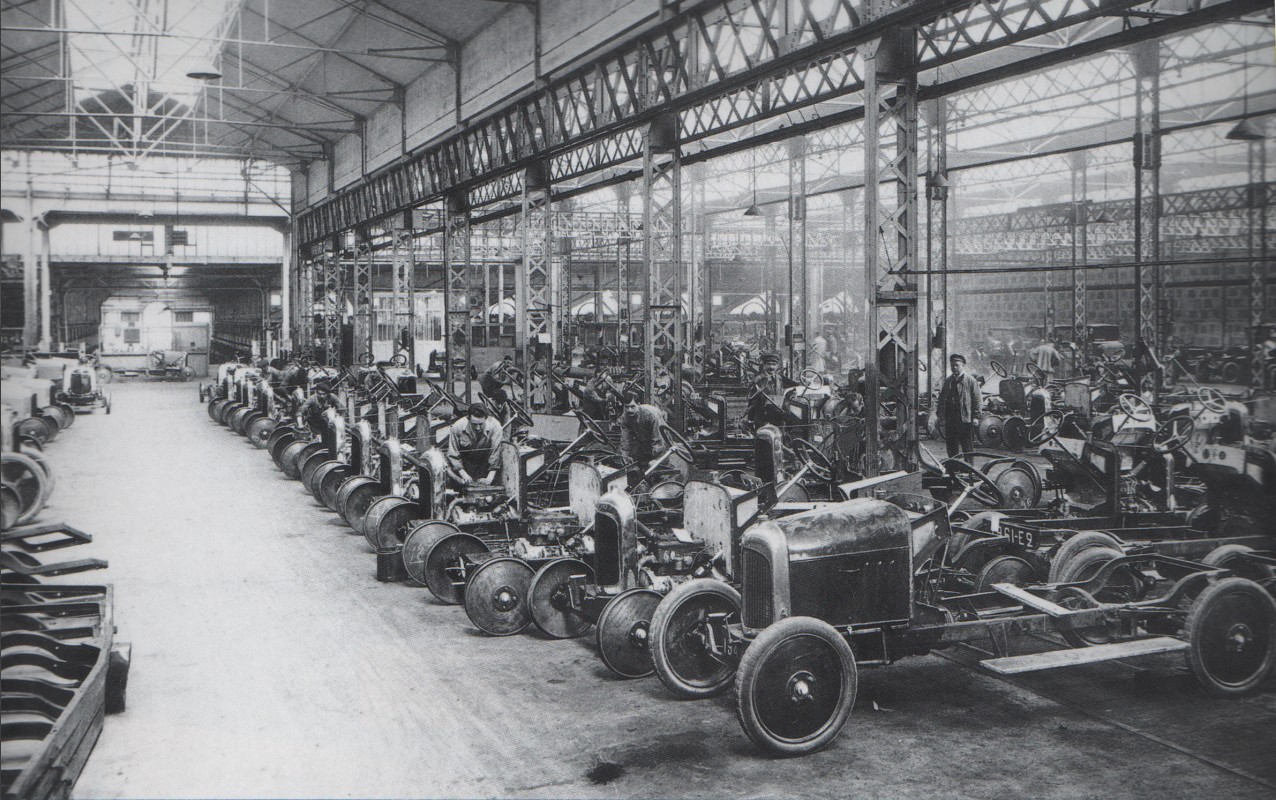

Un mondo in cui era entrato relativamente tardi: nel 1919 i grandi erano già tutti là, il piccolo ingegnere nei primi anni del secolo aveva cercato la sua strada occupandosi, con successo, di produzione di ingranaggi, del risanamento di una marca automobilistica di nicchia, la Mors, e con la guerra della creazione a tempo di record di una fabbrica di shrapnel, riconvertita con pari velocità in fabbrica di automobili, al quai de Javel. La visita nel 1912, prima di una lunga serie, agli impianti di Ford, lo aveva convinto infatti che l’automobile era uno dei motori della seconda rivoluzione industriale. E, mentre lavorava per lo sforzo bellico, comprese che essa sarebbe stata al centro della ripresa nel dopoguerra: insieme alla comunicazione, che si chiamava ancora rèclame, ma Citroën l’avrebbe fatta evolvere, affinandola, arricchendola, con la stessa spregiudicatezza – e gusto del rischio – esibiti sugli amati tavoli da gioco. Non a caso avrebbe abilmente sfruttato anche l’aneddotica, da lui stesso creata, tra casinò e locali alla moda…

Quanto alla strategia scelta nel 1919, non poteva che essere un mix di taylorismo e fordismo, all’insegna del modello unico, dogma fordista che Citroën avrebbe abbandonato e ripreso più volte, con una flessibilità imposta da una domanda di mercato ridotta e diversa rispetto a quella americana, ma comunque contesa da una folla di concorrenti, in un quadro di dazi protezionistici che allietarono l’economia tra le due guerre, concorrendo alla crisi del 1929. La stella polare che Citroën non avrebbe mai perso di vista fu piuttosto l’innovazione tecnica che “facesse la differenza “ (quindi comunicabile!) e attorno alla quale incardinare grandi volumi e prezzi bassi: quella che sarebbe stata chiamata “leadership di costo e di prodotto”.

Quanto alla strategia scelta nel 1919, non poteva che essere un mix di taylorismo e fordismo, all’insegna del modello unico, dogma fordista che Citroën avrebbe abbandonato e ripreso più volte, con una flessibilità imposta da una domanda di mercato ridotta e diversa rispetto a quella americana, ma comunque contesa da una folla di concorrenti, in un quadro di dazi protezionistici che allietarono l’economia tra le due guerre, concorrendo alla crisi del 1929. La stella polare che Citroën non avrebbe mai perso di vista fu piuttosto l’innovazione tecnica che “facesse la differenza “ (quindi comunicabile!) e attorno alla quale incardinare grandi volumi e prezzi bassi: quella che sarebbe stata chiamata “leadership di costo e di prodotto”.

La velocità del successo

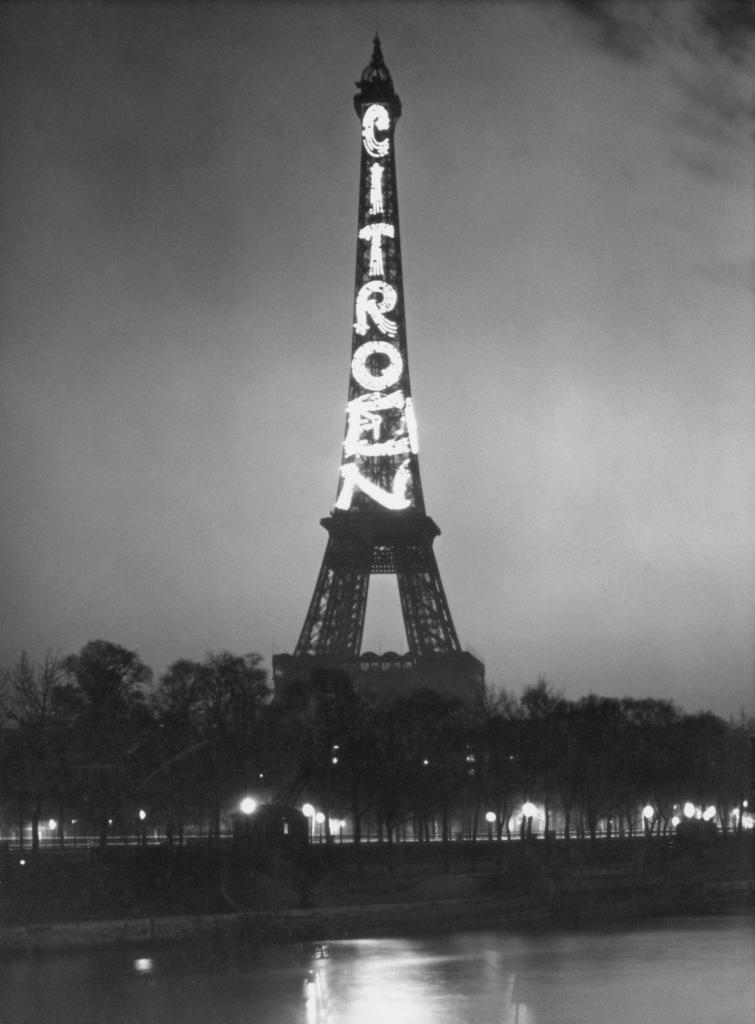

Dal 1919 ai 1925 si passò così da meno di tremila Tipo A ad oltre 61mila B2 e 5CV. Numeri importanti per il mercato francese ed europeo, ottenuti anche con raffiche continue di operazioni pubblicitarie, commerciali, di marketing e di pura immagine: spiccano la collocazione di 100mila cartelli indicatori sulle strade francesi (ovviamente con il marchio del double chevron), la pubblicità in cielo, con aerei e lettere di fumo, le prime avventure degli autocingolati nel Sahara e nella Crociera Nera, la torre Eiffel illuminata dalla scritta Citroën tracciata da centinaia di migliaia di lampadine, mentre la rete arrivava a 5mila agenti, si inauguravano società di noleggio, vendita a credito, filiali all’estero tra le quali quella italiana, una compagnia di taxi, i giocattoli Citroën…

Risultati raggiunti però con risorse finanziarie e capacità di investimento ridotte: Citroën voleva mantenere una libertà d’azione che i rapporti con il sistema bancario non gli avrebbero consentito. Si appoggiò nei primi anni alla famiglia, agli amici, ai collaboratori più stretti, qualche volta a finanzieri d’assalto, sempre ai “suoi” concessionari. Ed alla rete di relazioni con affari, politica e alta burocrazia, intessuta tra loggia massonica e brillante vita mondana: non a caso Citroën avrebbe spesso affiancato all’attività imprenditoriale, consulenze e incarichi nel settore pubblico e cariche rappresentative nelle associazioni dell’industria automobilistica.

Risultati raggiunti però con risorse finanziarie e capacità di investimento ridotte: Citroën voleva mantenere una libertà d’azione che i rapporti con il sistema bancario non gli avrebbero consentito. Si appoggiò nei primi anni alla famiglia, agli amici, ai collaboratori più stretti, qualche volta a finanzieri d’assalto, sempre ai “suoi” concessionari. Ed alla rete di relazioni con affari, politica e alta burocrazia, intessuta tra loggia massonica e brillante vita mondana: non a caso Citroën avrebbe spesso affiancato all’attività imprenditoriale, consulenze e incarichi nel settore pubblico e cariche rappresentative nelle associazioni dell’industria automobilistica.

Dal successo al controllo finanziario

Quindi, se è vero che nel 1924 Citroën era giunto a creare la sua società anonima con capitale di cento milioni della quale era amministratore unico, contemporaneamente la scelta per la carrozzeria “tutto acciaio” (e il ritorno al modello unico) imponevano investimenti e ritmi di produzione aumentati. Per finanziare la svolta produttiva che avrebbe portato alla B10 (1925) e alla B12 (1926), da un lato Citroën si appoggiò alla rete e dall’altro cercò tra il pubblico un prestito di 250 milioni in buoni decennali e interesse fisso del 7,5%, lanciato naturalmente con una affissione gigantesca e annunci su tutti i quotidiani. Fu un successo, ma un successo pericoloso, al quale si aggiungeranno altri 75 milioni di obbligazioni nel 1927 e 125 milioni nel 1930, questi però garantiti da una banca, Lazard, che alla sua entrata nel 1927 portò il capitale della società a 300 milioni e poi a 400 l’anno seguente. Citroën si era dovuto acconciare, a denti stretti, a questa soluzione: restava presidente, beninteso, ma attorniato da sette amministratori, tre dei quali nominati dalla banca e tre esterni. Solo Haardt, l’amico e collaboratore di sempre, restò direttore generale fino al 1929: ma poi il controllo della banca si estese a tutti i servizi centrali e a tutte le operazioni finanziarie.

L’entrata di Lazard permise il lancio di AC4 e AC6 e il superamento di 102mila veicoli prodotti nel 1929, riducendo i prezzi e aumentando i ritmi di produzione, che già erano arrivati a 400 veicoli al giorno. En passant, ciò provocò il secondo grande sciopero operaio (il primo nel 1924, per la stessa ragione), incrinando quella prassi tra avanguardia e paternalismo che caratterizzò sempre la gestione delle relazioni industriali di Citroën, capace di passare dalla “prima” assoluta della tredicesima per tutti, agli aumenti estemporanei ad personam, ma anche a servizi di ogni genere per i dipendenti, attività sportive comprese.

L’entrata di Lazard permise il lancio di AC4 e AC6 e il superamento di 102mila veicoli prodotti nel 1929, riducendo i prezzi e aumentando i ritmi di produzione, che già erano arrivati a 400 veicoli al giorno. En passant, ciò provocò il secondo grande sciopero operaio (il primo nel 1924, per la stessa ragione), incrinando quella prassi tra avanguardia e paternalismo che caratterizzò sempre la gestione delle relazioni industriali di Citroën, capace di passare dalla “prima” assoluta della tredicesima per tutti, agli aumenti estemporanei ad personam, ma anche a servizi di ogni genere per i dipendenti, attività sportive comprese.

I colpi di teatro di Citroën

I “colpi di teatro” della comunicazione continuarono, con la trasformazione in evento aziendale dell’arrivo di Lindbergh a Parigi, l’acquisto mensile dell’ultima pagina dei cento principali quotidiani per pubblicarvi il proprio notiziario, e anche la garanzia di un anno, la scuola professionale per venditori, l’autoradio in prima mondiale… Ma il “colpo di teatro” maggiore fu quello del dicembre 1930, quando Citroën sostituì gli amministratori che “si erano orientati in un senso assolutamente contrario alle sue concezioni”, cioè gli amministratori di nomina Lazard, sostituiti con la vecchia guardia capitanata da Haardt.

L’operazione fu compiuta con l’aiuto di un prestito di Michelin, a fronte delle azioni della propria società possedute da Citroën date in pegno con opzione d’acquisto: l’anno seguente, un altro viaggio negli USA convinse il patron che la crisi economica esplosa nel 1929 non sarebbe durata. Si sbagliava, ma di fronte al crollo della produzione e delle vendite, reagì con la sua strategia anticiclica: aumento ulteriore dei ritmi di produzione e riduzione dei prezzi, mentre partiva la seconda avventura degli autocingolati, la Crociera Gialla, si inaugurava lo splendido salone di place de l’Europe e anche la nuova società dei trasporti, con linee di autocarri in tutto il Paese e, nel 1932, mentre la Crociera Gialla arrivava a Pechino, le Assicurazioni Citroën, con tariffe inferiori del 25% a quelle correnti. Si può immaginare con quale delizia dei concorrenti e delle compagnie di assicurazione, che si andavano ad aggiungere alle banche.

Tra scioperi e rivoluzioni

Comunque il 1932 vide il motore flottante su AC4 e AC6 e il lancio dei modelli 8, 10 e 15 a carrozzeria monopezzo. La disoccupazione però cresceva, in Francia e nel mondo. E la produzione crollò, nonostante i nuovi modelli, mentre l’organizzazione di Javel risentiva anche di una centralizzazione ulteriore nelle mani di Citroën. Haardt era morto a Hong Kong, le direzioni centrali non esistevano più, i conflitti tra i dipartimenti dovevano risalire al vertice, al patron, che però aveva in mente ben altro. Dall’ultimo viaggio a Detroit aveva riportato l’idea, là già realizzata, di riunire tutte le operazioni di montaggio in un solo impianto: a Javel non era così necessaria, ma vederla realizzata da Renault lo fece decidere per un’operazione che comportava tre anni di lavoro e che fu portata a termine in cinque mesi, tra aprile e settembre 1933, mantenendo una produzione di 250 veicoli al giorno e affrontando il terzo e più duro sciopero, contro la riduzione delle paghe in proporzione alla riduzione del 10% del costo della vita, obiettivo della politica deflazionistica del governo.

La scommessa della Traction Avant

La scommessa della Traction Avant

La seconda decisione riguardava come ammortizzare l’enorme investimento che aveva prodotto una cattedrale capace di mille veicoli al giorno: grazie ai record in pista di Rosalie e alle 8, 10 e 15 prontamente ribattezzate con lo stesso nome e rilanciate con una poderosa campagna pubblicitaria che aveva fatto moda, la produzione era risalita. Ma il punto era la definizione di un modello che garantisse un successo durevole. La via per arrivarci Citroën la individuò daccapo nell’innovazione tecnica, garanzia di un anticipo solido sulla concorrenza: esitò tra la proposta dell’ingegner Laisnè di una vettura piccola ed economica (a due cilindri a piatto contrapposti) e quella dell’altro giovane ingegnere aeronautico, Andrè Lèfebvre, per una vettura media a trazione anteriore. Sempre convinto che la crisi non poteva durare ancora a lungo, ritenne che la seconda proposta avrebbe garantito volumi e margini e scelse la proposta e, come sempre, l’uomo. Lefebvre fu posto alle sue dirette dipendenze, con la più ampia libertà d’azione e l’obiettivo del lancio ufficiale della nuova vettura al Salone del 1934. Si era nel marzo 1933, diciotto mesi per un progetto che normalmente ne richiedeva sessanta, ma i tempi a dir poco stringevano.

Già nel marzo del 1934 la Traction veniva presentata in anteprima a un gruppo selezionato di quaranta concessionari e nell’aprile al pubblico in place de l’Europe. All’apertura del Salone, sullo stand Citroën solo Traction: la 7, la 11 e la 22cv, un diluvio di innovazioni tecniche che ruotavano attorno alla trazione anteriore e che Flaminio Bertoni aveva racchiuso in forme che le esprimevano pienamente.

Un successo tra mille difficoltà

Quale fosse il clima di quel 1934 a Javel è facilmente immaginabile: al febbrile lavoro di progettazione, messa in produzione, sperimentazione, si aggiungevano sempre più pressanti difficoltà finanziarie. Già in febbraio la notizia che Citroën non poteva far fronte a una scadenza di 150 milioni – ne mancavano quindici e la Banca di Francia gli aveva tagliato i crediti – fece il giro di Parigi e del Paese: l’ammanco fu coperto ancora una volta con l’aiuto dei concessionari, ma il patron – già sofferente – sentiva attorno a sé il vuoto; gli amici più vicini, scomparsi a cominciare da Haardt, i rifiuti sempre più frequenti. Nel luglio aveva proposto un piano di consolidamento finanziario di 180 milioni, 60 dalle banche, 60 in agevolazioni fiscali e 60 da concessionari e fornitori. Le agevolazioni furono rifiutate, le banche Lazard e Banque de Paris chiesero una completa riorganizzazione del capitale, anche se rassicurate dalla presenza dei Michelin. Citroën si era rivolto a loro perché lo aiutassero a limitare le spese, a ridurre depositi e oneri, a riorganizzare la produzione. E a mettere a punto la Traction, quando i primi pur entusiasti clienti registrarono difetti di qualità connessi alla velocità di messa in produzione. Citroën e Michelin rifiutarono la riorganizzazione ma a novembre un piccolo fornitore rifiutò di rimandare due cambiali di 30mila franchi e le mandò in protesto, chiedendo in tribunale la chiusura della società: la valanga si era messa in moto.

L’inizio della fine

L’inizio della fine

Citroën cercò l’appoggio del governo, rivolgendosi direttamente al Presidente del Consiglio, ma ne ebbe un rifiuto e a dicembre il bilancio fu depositato, i liquidatori designati e costituito un comitato di direzione composto da Michelin, Lazard e il terzo grande creditore, la Cassa Siderurgica. Ci furono interpellanze parlamentari, manifestazioni operaie e sindacali, ma anche la pressione di una miriade di piccoli creditori, mentre venivano a galla risentimenti e opposizioni che le scelte di Citroën avevano suscitato: le ferrovie per la società di autotrasporti, le compagnie di assicurazione, le banche, i concorrenti…

Michelin governò la situazione con l’abilità e la velocità necessarie, forte com’era del possesso delle azioni conferitegli da Citroën nel 1930. Si trattava di mantenere una posizione di apertura da parte di Lazard, rassicurando nel contempo i concorrenti che si trovavano di fronte l’inedita figura di un fornitore-costruttore, di avere come unico obiettivo il bene dell’auto francese, tranquillizzando il mercato e i creditori perché accettassero il concordato che si voleva proporre loro. Essenziale quindi continuare l’attività di Javel ma senza sussulti e nuove invenzioni, piuttosto razionalizzando (licenziando) produzione e prodotto. Ma a Javel Citroën, pur se sempre più malato, continuava a dirigere la società e molti collaboratori accettavano ordini solo da lui. Correvano voci che manovrasse per fondare un’altra società, tanto forte era ancora la sua immagine. Nel gennaio 1935 Pierre Michelin gli comunicò che doveva lasciare l’azienda e fu l’atto finale: un mese dopo le banche aprivano un credito di cinquanta milioni e l’otto luglio i creditori accettavano il concordato. Citroën era morto tre giorni prima. L’impronta lasciata sulla sua marca – e sulla storia dell’automobile – con i tratti tipici, come si diceva, dell’età eroica, ma con i lampi di futuro realizzati, con le follie e con le visioni anticipatrici, quell’impronta, resta memorabile.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!