Sette domande a Emiliano Laurenzi

Emiliano Laurenzi è un professore di sociologia, ha insegnato presso l’Università Carlo Bo di Urbino.

Antefatto: l’onda lunga della Dakar che arriva fino a qui, Laurenzi ha scritto un libro – più di uno – interessantissimo sulla penisola araba, un’analisi profonda e sociologica (edito da Manifestolibri) che mi ha accompagnato durante la Dakar 25 cui ho partecipato.

Poi ci siamo scritti, ed eccoci qui.

Non me ne voglia professore, se ho fatto una versione breve.

Ecco a voi un piccolo trattato di sociologia dell’automobile nella Penisola Araba.

Buona lettura.

1. La sua prima auto?

La prima macchina che ricordo è la Mini Morris Cooper gialla di mia madre, sostituita poco dopo da una rossa.

Per un bambino piccolo era perfetta. Ho ancora oggi stampato in mente l’enorme tachimetro rotondo centrale, la guida sportiva e nervosa di mia madre, l’effetto fra il bizzarro e il comico di quando ci entravano i miei nonni paterni, decisamente corpulenti.

2. La sua strada del cuore?

Ne ho fatte tante di strade e non saprei identificarne una “del cuore”.

Ma un tratto di strada ha segnato molto profondamente un periodo intenso anche se non molto felice della mia vita: il tratto dell’E45 – o SS3bis Orte-Cesena – fra Orte e l’uscita subito dopo Perugia, direzione Valfabbrica-Casacastalda-Fossato di Vico lungo la SS318.

Non so quante volte l’ho percorsa, di giorno, di notte, col sole, la pioggia e la neve, in un senso e o nell’altro.

A un certo punto la percorrevo, in direzione Roma e ritorno, almeno due volte la settimana.

Specialmente il tratto fra i boschi lo conoscevo alla fine quasi a memoria. Ne ricordo la nebbiolina che si alzava dal terreno ai lati della carreggiata all’alba, la visibilità pessima, ma anche, nel tratto umbro, la percorribilità godibilissima.

Il tratto dell’E45 lo percorrevo anche in passato, tante volte, quando andavo in Umbria da mia nonna. Ritengo quel tratto di strada quello che ho percorso più spesso e con il più intenso carico emotivo.

Il tratto dell’E45 lo percorrevo anche in passato, tante volte, quando andavo in Umbria da mia nonna. Ritengo quel tratto di strada quello che ho percorso più spesso e con il più intenso carico emotivo.

Guidavo intensamente per distrarmi dai miei pensieri e fu una fortuna che non ci fosse alcun autovelox, almeno all’epoca…

3. Ci parli del “tafheet” (controsterzo e derapata controllata in arabo).

Il tafheet è ben altro che un innocente controsterzo.

È un vera e propria serie di acrobazie, dove le macchine vengono fatte anche andare su due ruote, con intraversamenti e derapate controllate al limite del cappottamento, dove si rischia l’osso del collo.

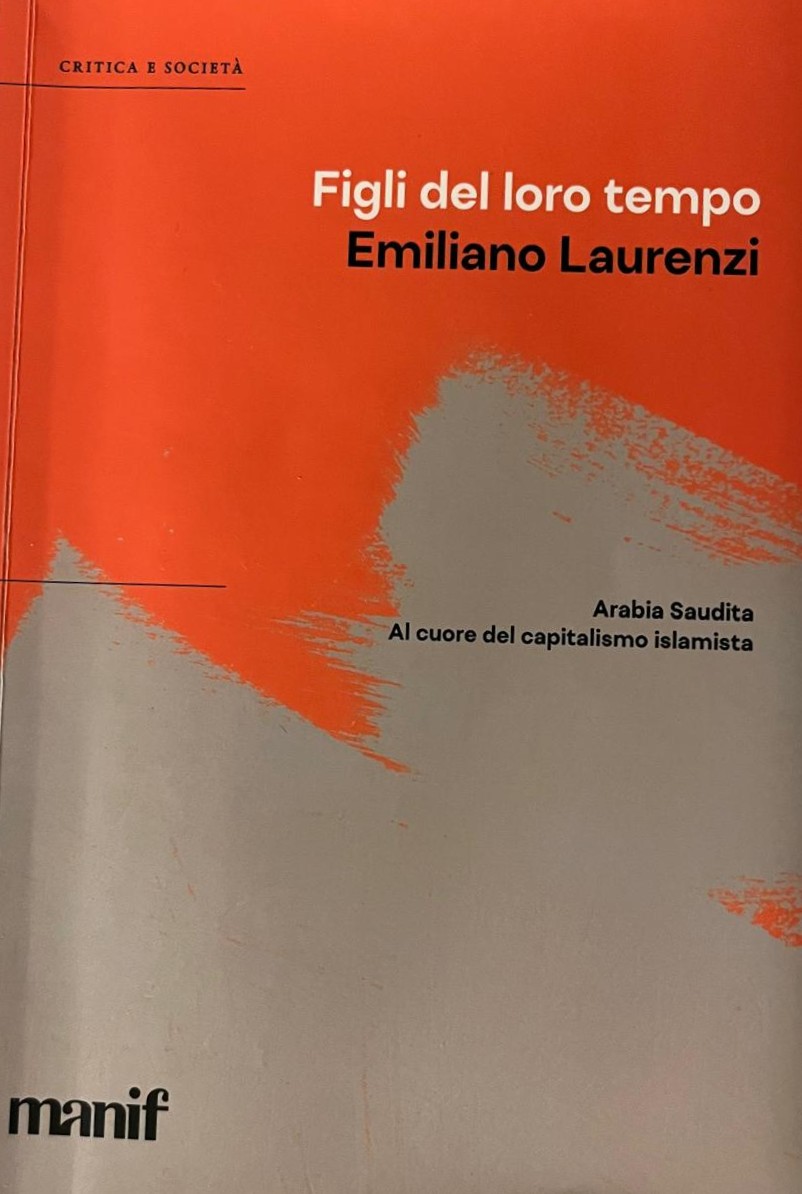

L’ho scoperto mentre studiavo la società e la storia saudita, come preparazione ai due libri che ho dedicato a quel Paese, e in particolare alla forma religiosa islamica lì dominante, il wahhabismo.

Per capire il tafheet bisogna immaginare un Paese, l’Arabia Saudita, dove in pratica, fino agli anni Settanta del secolo scorso, non esisteva una vera e propria rete stradale sviluppata – con l’esclusione di pochi tratti, spesso funzionali alle strutture petrolifere – o di spostamento verso i principali centri del Paese.

Allo stesso tempo si deve immaginare una nazione in cui alcune caratteristiche dell’individuo, che a noi paiono ormai sbiadite o stereotipizzate, sono invece qualcosa di estremamente rilevante nella considerazione che gli altri hanno delle persone.

Il coraggio, lo sprezzo del pericolo, l’abilità.

La storia del tafheet inizia quando qui da noi eravamo in piena austerity, mentre in Arabia Saudita le rendite petrolifere erano alle stelle, cioè alla metà degli anni Settanta.

Era un’attività illegale e per decenni il regno saudita non ci ha prestato molta attenzione, a dispetto di morti e feriti che ci scappavano.

Era un’attività illegale e per decenni il regno saudita non ci ha prestato molta attenzione, a dispetto di morti e feriti che ci scappavano.

A un certo punto le sfide tra guidatori erano una cosa tipo Fast&Furious: gente accalcata ai bordi di questi nastri d’asfalto dritti nel deserto, evoluzioni e acrobazie e ogni tanto il botto.

Poi si è cercato di reprimere il fenomeno a suon di pene di morte commutate in decine e decine di frustate, ma ormai la pratica era talmente diffusa che a un certo punto si è preferito recuperarla, organizzando campionati regolari in cui la Red Bull la faceva da padrone, in quel mix di adrenalina e spettacolarità che connota quel marchio.

Questo non ha impedito, ancora attorno al 2018, che si organizzassero competizioni illegali di tafheet fra le macerie dell’ex “capitale” dell’ISIS, Mosul, in Iraq.

E non si contano i videogiochi e i film dedicati a questa attività.

4. La metafora che ha assunto per lei, che le ha addirittura dedicato un libro.

Il tafheet – chiamato anche hajwala – è secondo me una metafora perfetta per descrivere le monarchie del golfo, e nello specifico il regno saudita, in particolare il loro driftare sulla tradizione, per così dire, ma non per infrangerla, bensì per esplorare il limite della proprio coraggio e della propria abilità, dando luogo a un’ibridazione estetizzante fra i valori ludici dell’occidente e quelli tradizionali delle società locali.

Perché il tafheet incorpora in una tradizione l’oggetto più iconico dell’occidente, cioè l’automobile, rendendo questo ibrido uno spettacolo perfettamente compatibile con gli standard di godibilità estetica tipicamente occidentali.

Ho usato questa metafora del rapporto fra occidente e wahhabismo (ribadisco, una forma di Islam originariamente assai limitata alla penisola arabica e caratterizzata da iperletteralismo coranico, nessuno spazio all’interpretazione, formalismo… più un’abbondante dose di pragmatismo) perché in questi Paesi il comportamento individuale è sì severamente controllato, ma anche perché questo controllo non ha la pervasività interiorizzata della morale e paradossalmente favorisce un elevatissimo grado di sperimentazione – basta si rimanga dentro certi limiti apparentemente molto stretti.

Ho usato questa metafora del rapporto fra occidente e wahhabismo (ribadisco, una forma di Islam originariamente assai limitata alla penisola arabica e caratterizzata da iperletteralismo coranico, nessuno spazio all’interpretazione, formalismo… più un’abbondante dose di pragmatismo) perché in questi Paesi il comportamento individuale è sì severamente controllato, ma anche perché questo controllo non ha la pervasività interiorizzata della morale e paradossalmente favorisce un elevatissimo grado di sperimentazione – basta si rimanga dentro certi limiti apparentemente molto stretti.

Garantisce in effetti le persone dalla perdita di identità tipica dei Paesi ex-colonie (il regno saudita non è stato mai colonizzato) favorendo l’ibridazione con le forme espressive ed estetizzanti del capitalismo, di cui l’auto è uno dei simboli.

Per questo ho usato il tafheet come metafora per introdurre il discorso che ho svolto nei miei due libri sull’Arabia Saudita e sul wahhabismo (Islamismo capitalista e Figli del loro tempo).

5. Le auto e l’Arabia: significati e considerazioni…

La prima cosa che mi viene da dire è che il mondo delle auto nei Paesi della penisola arabica è molto diverso dal nostro, sotto moltissimi punti di vista.

Per noi la macchina è certo uno status symbol, ma di base è uno strumento per spostarci in metropoli sempre più affollate e caotiche, dove l’avventura si riduce a trovare un posto dove parcheggiare.

In quei posti, invece, alcune caratteristiche delle automobili vengono esaltate sul serio, altre sono semplicemente differenti.

Un mezzo come un pick-up, ma anche auto in grado di affrontare percorsi accidentati e fuoristrada, là ha senza dubbio un senso pratico reale, mentre qui da noi è pura ostentazione anche abbastanza discutibile.

In Arabia sono poco diffuse e poco pratiche le city car, per esempio, o comunque mezzi di piccola cilindrata e volumetria – anche e ad Abu Dhabi ho potuto ammirare una stupenda vecchia Cinquecento rossa fiammante, ma era evidentemente un pezzo da collezione.

Al contrario le auto sportive e le supercar sono il vertice in tutto.

Al contrario le auto sportive e le supercar sono il vertice in tutto.

Sia perché sono dei purosangue che titillano lo spirito aristocratico – e le corse di cammelli, per i quali si ricorre addirittura, per preservare e riprodurre una linea di sangue particolarmente valida, alla clonazione! Così come in passato l’allevamento di cavalli, sono passioni enormi per le élite locali, assieme alla falconeria.

Sia perché riassumono in sé il massimo dello status symbol e il massimo della prestazione, che è il versante dove l’abilità e il coraggio possono misurarsi.

La macchina è un oggetto perfetto per metaforizzare l’incontro tra la penisola arabica e l’occidente perché è, come scriveva McLuhan ne Gli strumenti del comunicare, “il carapace, il guscio protettivo ed aggressivo, dell’uomo urbano e suburbano”.

L’oggetto consumistico più iconico dell’occidente, l’automobile, si sposa dunque perfettamente a una società che vive gli spazi aperti con naturalezza, al contrario di noi europei per cui la dimensione più immediata è quella urbana e/o domestica, anche per l’uso dell’automobile.

Ed è anche perfetta per mostrare il proprio status, cioè come elemento segnaletico – una funzione importantissima in società, come quella saudita, fortemente gerarchizzate.

Allo stesso tempo l’uso e l’abuso delle auto – famosa e non del tutto infondata la diceria secondo cui molti ricchi locali, quando il motore delle Ferrari che acquistano si fonde perché non viene cambiato l’olio, ne comprano di nuove… – fa parte della necessità di sottolineare la propria modernità attraverso un oggetto tipicamente occidentale, specialmente nella sua declinazione “di lusso” o “supersportiva”.

Non è un caso che la passione degli arabi della penisola per auto e motori abbia portato in pochi anni a monopolizzare la F1. La Aramco, ex compagnia petrolifera americana e oggi compagnia del regno saudita, è il principale sponsor e fornitore di benzine, e nel campionato attuale, su 24 appuntamenti, sono ben quattro i circuiti della penisola in cui si tengono i GP: lo Yas Marina negli EAU, il Jeddah Corniche Circuit in Arabia Saudita, il Bahrain International Circuit di Sakhir, e il Lusail International Circuit in Qatar.

Per non parlare del trasferimento nella penisola arabica della storica manifestazione della vecchia Parigi-Dakar, oggi impraticabile nei territori in cui nacque ai tempi eroici di Thierry Sabine.

6. E gli Arabi maschi al volante… e le donne: che diciamo di loro? Stili di guida, passione per le auto…

Per quello che ho potuto osservare negli Emirati, il traffico urbano è ordinato e i guidatori si attingono strettamente alle regole.

Però ho notato che anche il più mite dei tassisti, magari percorrendo una larghissima e vuota avenue di sera tardi, se può si fa diventare il piede dell’acceleratore bello pesante e ti accorgi che spinge.

Poi certo, i tassisti sono controllati da remoto (tragitto, velocità, tariffe) perché il servizio non è né privato, né in concessione, ma in sostanza lavori per lo Stato, e dunque non possono allargarsi troppo.

Però senti che correre gli piace.

Donne al volante?

La questione rientra esattamente nel fatto che l’automobile è un’interfaccia fra due culture, e sul suo ruolo e uso si innescano rimodulazioni della tradizione.

La religione, in quel caso, c’entra poco, a dispetto delle tante polemiche.

Il punto reale della contesa è il potersi spostare da sole e non accompagnate: è questo che fa problema, in altre parole il controllo della possibilità di muoversi non sorvegliate.

Il punto reale della contesa è il potersi spostare da sole e non accompagnate: è questo che fa problema, in altre parole il controllo della possibilità di muoversi non sorvegliate.

In ogni caso sì, la macchina svolge un ruolo di mediazione e ibridazione anche in questa questione.

La passione degli abitanti della penisola arabica per le auto è stranota. Basti pensare che l’attuale presidente della FIA è un saudita, per quanto contestato per certi modi di fare.

I locali conoscono di frequente modelli, caratteristiche, storia e prestazioni delle vetture che adorano, e specialmente gli autoctoni – che molto raramente si mescolano con le maree di lavoratori provenienti dal resto del mondo – ne possiedono sempre di molto belle.

Un qualunque uomo di un certo rango possiede un’auto di lusso, o più spesso un’auto sportiva.

Ma anche il passato dell’auto ha il suo fascino.

Per esempio, a Sharjah c’è lo Sharjah Old Cars Club and Museum, che è stato fondato e diretto da un diplomatico emiratino di primo rango, con oltre 120 esemplari di automobili d’epoca.

Le macchine sono sempre piaciute, da quelle parti, e se ne conoscono generalmente bene la storia, i modelli, i marchi.

È una passione che ha a che fare, come dicevo prima, col fatto che l’automobile interpreta bene una costellazione di temi e valori molto cari alle élite del posto, ma che fanno sognare anche il resto della popolazione.

Nell’automobile c’è il prestigio, c’è la forza, c’è la distinzione data dal possesso, ma anche la storia e il collezionismo come vie per costruzione di una via saudita alla modernità, c’è la tecnologia e allo stesso tempo un suo uso selvaggio e scatenato (come definire altrimenti il tafheet?).

7. E dietro la curva?

Siamo arrivati lunghi? Abbiamo stretto troppo presto? Eravamo larghi? O siamo entrati troppo lenti?

Dietro la curva ci aspetta la conseguenza di quelle azioni errate.

Ho sempre amato affrontare le curve, perché rappresentano la situazione nella quale spostarsi nello spazio non è più andare da A a B, ma accompagnare i declivi del terreno, danzare sulle altimetrie, percepire la linea dell’orizzonte muoversi, reindirizzare la direzione e anche misurarsi con le proprie competenze.

Con gli anni ho imparato che le curve si devono affrontare, sulla strada come nella vita, allo stesso modo con cui si balla, cioè assecondando il ritmo e non contando i passi, e anche facendo di volta in volta solo una curva, quella che si sta percorrendo, senza guardare oltre, senza pensare oltre, come nello sci, quando ti insegnano che non devi guardare a valle, ma due metri avanti.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!