Sette domande (immaginarie) a Dante Giacosa – prima parte

“Compiango chi tutto classifica tutto giudica e decide senza il fremito d’incertezza nell’affrontare il futuro, senza provare l’intima emozione del dubbio che sempre affiora nelle cose del pensiero, come pervade i problemi dello spirito”.

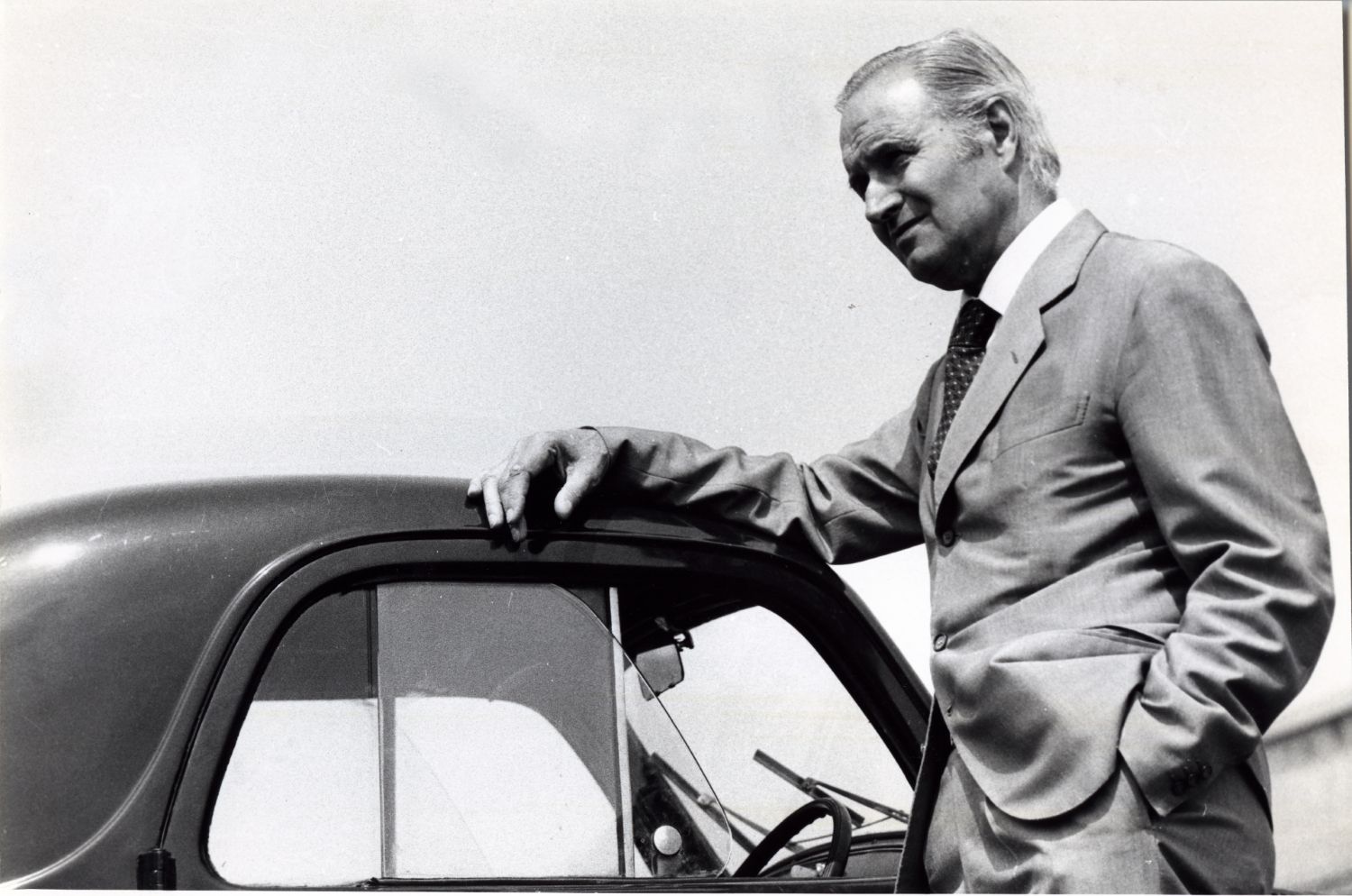

C’è un designer che ha fatto sognare più italiani con le sue auto?

E quante auto ha disegnato nella sua vita?

E messo in strada?

Dalla 500 alla A112, dalla 128 alla 124, dalla Primula alla Topolino, dalla 600 alla Multipla alla 130 (la Mercedes italiana…) dalla 1400 alla 1900, per citarne alcune tra le tante.

Milioni, qualche milione di automobili, italiane sicuramente.

E infatti c’è da perdersi tra i numeri delle sue auto e penso ci si perdesse anche lui, che per 40 anni ha firmato e progettato modelli popolari di auto italiane, per gli italiani, e non solo.

Dante… già, Dante Giacosa!

Meritatissimo nome, gli calza a pennello e se quel Dante è il poeta sommo, questo Dante è il designer sommo.

Meritatissimo nome, gli calza a pennello e se quel Dante è il poeta sommo, questo Dante è il designer sommo.

Un progettista che va oltre l’auto fino a diventare cultura, civiltà, educazione stradale, incubatore di campioni.

Poi ti guardi intorno e ti chiedi: che cosa gli ha lasciato la sua città dopo che lui ha insegnato agli italiani a guidare e a sognare?

Nulla.

O perlomeno nulla di grande, di visibile, di memorabile, di adeguato al suo valore e alle conseguenze del suo lavoro.

Imperdonabile mancanza, non solo dimenticanza.

Vie e piazze e statue andrebbero dedicate a lui, e invece nulla.

Una città che dimentica i suoi eroi non merita nulla, a fianco di Cavour, di Mazzini, di Garibaldi ci metterei Giacosa, Padre della Patria Automobilistica.

A Torino in realtà c’è già una via Giacosa, ma dedicata a un altro Giacosa: Giuseppe poeta, drammaturgo e librettista (ha co-firmato il libretto della Tosca di Puccini) e ironia della storia è la via della Fondazione Agnelli, la casa dove viveva proprio il senatore Agnelli a inizio Novecento, l’uomo da cui tutto cominciò.

Indico un referendum, sottoscrivo una petizione, oppure semplicemente una di queste sere, passo e cambio il nome, tolgo Giuseppe, non me ne voglia, e metto Dante…

Con questi pensieri lo abbiamo “incontrato” in occasione della mostra che l’Heritage Hub gli ha dedicato – in via Plava fino a metà settembre – dove vi invitiamo a venire per conoscerlo

1. Ingegnere, qual è stata la sua prima auto progettata?

La prima in cui ho potuto mettere davvero mano al progetto fu la Fiat 508 C, una versione evoluta della Balilla, nel 1934. Era un periodo di grandi trasformazioni e quell’auto rappresentava già una sintesi di esigenze industriali e funzionali. Cercammo di migliorare l’aerodinamica, di alleggerire la struttura e di rendere l’auto più adatta a un pubblico crescente.

Ricordo bene quel lavoro: fu il momento in cui capii che l’automobile non è mai solo un insieme di componenti, ma un organismo coerente.

2. Siamo nel 1948 e nasce la 500 Topolino. Perché quel nome?

In realtà non lo decidemmo noi. Il soprannome “Topolino” venne dalla gente: la forma piccola, compatta, con i fari a “lobi” le dava un’aria simpatica, quasi fumettistica.

AR_1 3

Era una macchina semplice, ma progettata con grande rigore: trazione posteriore (anche se l’avevo immaginata già con la trazione davanti, ma si decise di non rischiare troppo…), motore piccolo ‘appeso’ davanti il parafiamma, come sulle fusoliere degli aerei (ho studiato ingegneria aeronautica e per me era naturale attaccare il motore là davanti e fuori dalla carlinga…), consumi ridotti. Era un’auto che portava il concetto di mobilità alle famiglie italiane in un momento di ricostruzione.

Il nome le fu dato perché, dall’abitacolo, i fari staccati dal parafango assomigliavano alle orecchie di Mickey Mouse (e io che avrei voluto che fossero integrati ai parafanghi!), ma l’essenza era tecnica: doveva costare poco, durare tanto, e servire tutti.

3. Parliamo della Campagnola. Semplice e spartana, ci dica la verità: ha copiato la Jeep Willys?

La Jeep Willys era un punto di riferimento, inutile negarlo: era robusta, essenziale, versatile. Ma la Campagnola nacque per rispondere a esigenze italiane specifiche, sia civili che militari.

L’idea era quella di creare un veicolo fuoristrada accessibile, riparabile facilmente, utilizzabile nei campi, nei cantieri, nelle caserme.

L’abbiamo progettata con soluzioni semplici: telaio a longheroni, assali rigidi, trazione inseribile. Il design era subordinato alla funzione. Somigliava alla Willys? Forse.

L’abbiamo progettata con soluzioni semplici: telaio a longheroni, assali rigidi, trazione inseribile. Il design era subordinato alla funzione. Somigliava alla Willys? Forse.

Ma la filosofia costruttiva era tutta nostra e insegnò al mondo come concepire fuoristrada sempre più capaci e indistruttibili.

4. E quella “genialata” della 600 Multipla? Un’auto di rottura, spaziosa, 6 posti a sedere, altro che una provocazione creativa! Ma se l’è sognata di notte?

La 600 Multipla nacque da una sfida pratica: come trasportare più persone usando la piattaforma della 600, che era una vettura utilitaria?

Rovesciando il problema, abbiamo pensato di portare in avanti il posto di guida, creando un abitacolo unico. Oggi lo chiameremmo “monovolume” e infatti pare che Fiat abbia ancora il primato di averlo realizzato per prima, almeno in una versione di produzione. All’epoca fu una scelta tecnica, economica, logica.

Volevamo creare un veicolo per famiglie numerose, per taxi, per chi lavorava.

Volevamo creare un veicolo per famiglie numerose, per taxi, per chi lavorava.

Non fu un colpo di genio notturno, ma il risultato di un processo razionale. Eppure, guardandola oggi, mantiene qualcosa di visionario.

E la campagna pubblicitaria, semplice e incredibilmente efficace: «Auto a duplice uso»… geniale!

5. Non possiamo non chiederle dell’auto che per quelli della mia generazione è stata una palestra di vita e di vita sportiva: la A112. Ci dica di quest’auto, della sua progettazione, del perché di quella forma un po’ squadrata. E soprattutto vorrei ringraziarla a nome dei ragazzi del Trofeo Autobianchi per averla inventata.

Con l’A112 volevamo realizzare una piccola vettura elegante, moderna, dedicata a un pubblico urbano, giovane.

Guardai con molto interesse la Mini di Issigonis, ma volevo un’abitabilità migliore e anche consumi più contenuti, oltre a un comfort maggiore.

La forma più squadrata rispetto alla Mini rispondeva a criteri di razionalità: ottimizzazione degli spazi interni, semplicità produttiva, leggerezza, ma con delle ‘grazie’ che la fanno apparire ancora attuale dopo 55 anni.

Era una vettura agile, molto centrata sulla guida.

Quando arrivarono le versioni sportive con il motore curato personalmente da Carlo Abarth e il Trofeo Autobianchi, fu evidente che l’auto aveva qualità dinamiche sopra la media.

E questo fece sì che diventasse un riferimento per chi voleva imparare a guidare davvero.

Ancora oggi, se ne parla con affetto.

6. Ci sarà un’auto di cui va più fiero…

Sì, senza dubbio la Fiat Nuova 500 del 1957. È stata l’auto che ha rappresentato una svolta sociale.

Non era solo un progetto tecnico: era una risposta concreta al bisogno di mobilità individuale dell’Italia in crescita.

Era compatta, accessibile, semplice da guidare.

Era compatta, accessibile, semplice da guidare.

Il motore posteriore, raffreddato ad aria, l’abitacolo essenziale ma funzionale: tutto era pensato per durare, per servire, per restare nel tempo.

Ed è rimasta in produzione nonostante al suo debutto non avesse immediatamente convinto il pubblico, che era dubbioso delle sua reali capacità e affidabilità.

Ancora oggi è un’icona.

7. Qual era il suo metodo di progettazione? Oggi può dircelo…

Partivo sempre da una domanda: “A chi serve questa macchina?”

Poi cercavo di dare risposte tecniche coerenti: dimensioni, peso, costi, accessibilità.

In funzione di ciò prendeva forma anche l’aspetto estetico, tanto da creare un insieme che definirei ‘organico’ con il suo contenuto.

Il mio metodo era asciutto: volevo che ogni linea avesse un motivo.

Un’auto ben progettata è quella in cui niente può essere tolto.

PS – Grazie a Roberto Giolito per aver vestito i panni nobili del Padre della Patria Automobilistica, Dante Giacosa

(continua)

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!